ガウディは教育について“科学は、経験から初歩的なものを教えてくれる。科学は原理であり、芸術は歴史によって発展する。”としている。

芸術とはよそ目に、私はグエル公園の階段実測も時間の合間に続けていた。

といっても広範囲に広がる公園の実測は、一気呵成にできないのは自覚していたので他の作業も合わせてのんびりと進めていた。その中でカサ・ミラの調査を平行作業としていた。

どこかの研究機関から依頼されての作業研究ではない、単なる個人研究としての作業である。

それが今も続いている。

家族の為にも“そんな家族の糧にもならない作業ならさっさと辞めて普通の職業に就いたら”と嫁さんから時々責められる。家族の事を思うとそうかもしれないと考え込む。ここで考えすぎると金縛りにかかったようにどうすることもできなくなる。

そこで気分転換を兼ねて、屋外に出て外の空気を胸一杯吸いながら、相変わらず実測の調査に入る。そうするとおかしなわだかまりが消えるのである。不思議といえば不思議である。

“これしか自分にないのだ”と言い聞かせると非常に解りやすくなる。

こうして頑張っていると、生活の為の仕事も時々入ってくる。

そんな毎日の繰り返しをして、15ヘクタールの公園の階段を虱潰しに実測とスケッチをする。それは半端な作業ではないことは知りながらも、途方もない作業であることを記憶の隅に置きながらの作業であった。

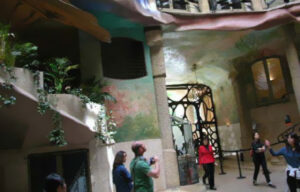

同時にカサ・ミラでの作業も気になっていたので、そのパティオに面する階段を計ってみた。

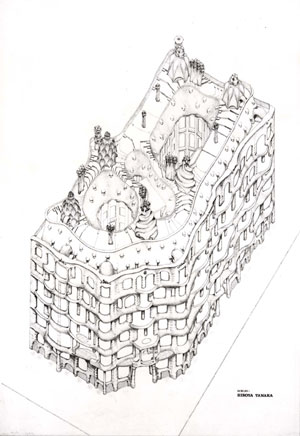

年代的には、カサ・バトリョに続く作品となる。それをうなずける類似点が実測数値にも表れる。

様式は、壁式と鉄骨ラーメン造であるが、屋上階の煉瓦もあれば基準階での石造もある。

ここでは既に歴史的様式に当てはめることができないと思えるようになった。

むしろガウディ独自の様式“ガウディ様式”または“ガウディニズモ”といった言い方が相応しいのかも知れない。

さらに鉄骨によって跳ね出しを支持しているのは特徴的であるが、実際の構造内部まで見ることはできない。当時の現場写真と古文書からそれらの裏付けをとるが、それはかなり後になってからのことである。

実測当時は古文書を紐解く余裕もなく、私にとってスペイン語を追いかけることは、作図をする以上に時間が必要であって、少ない時間の中で言語による時間を裂くことが苦痛であった。そこで言葉に関してはあわてることなく、しかし着実に身につけようと、毎日単語力の増加を図るためにと新聞の音読と翻訳、日常会話では下宿の連中と特訓を繰り返した。さらに毎日2時間の語学学校での授業も役立った。

そこで得た収穫というと、単語力というよりも会話方法として、話す内容をかみ砕いて説明することで会話になるということに気が付いたことだ。

ここで因襲的な日本語にしてしまうと片言で事が済んでしまい、折角の会話も台無し、後は空白の時間でしらけてしまうだけ。対してスペイン人は会話が好き、と言うよりそんな空白ができないように常に何かお喋りしていると言ったことが習慣になっている。

それまでの私の中にはなかったことであり、以来、できるだけ細かく説明できるように心がけているのだが。