ガウディは “政治は受難の戦いであり、政治家は強烈なパッションの持ち主でなければならない” と政治についてコメントしている。

パッションの持ち主と食欲は比例するのだろうかと思うことがある。

ガウディ自身にそれが当てはまるか。彼の創作姿勢は常に現場にあったという事が言われている。そうすれば、少なくても生理的に食欲は旺盛なはずである。

ところが協力者マタマラの話しから想像すると、食事はどちらかというと菜食主義的に気配りしていたことが解る。ガウディについては、食欲からパッションの持ち主かどうかという事に関しては結論づけにくい。

さて、前回は食べ物の話しをして本筋から脱線したような気がしたので、軌道修正をする。

午前中の作業は、真面目に実測やスケッチの作業、夕方からは語学学校、通常は真っ直ぐ下宿に戻って作図の整理と語学の復習と予習、夕食後は作図に取りかかるといった日課が1年半続く。寝る時間は3時間ほどであったことはこのエッセイの最初の頃に書いている。

無心というのはこのことだろうと回顧する。

スペインへ来る前の、日本での自転車旅行とバルセロナに来てからの実測作業。風俗習慣の違った場所で生活をすることがどれだけ波瀾万丈な体験であったことか。

そして今、その足取りの延長にはパセオ・デ・グラシア通りの、ガウディがカサ・ミラの為にデザインしたという六角タイルがある。

7枚で一組として歩道に敷かれた不思議な模様のレリーフ・タイルである。私がバルセロナに来た当時はこのタイルのサイズも一回り大きかったが数年前にオリジナル・サイズに置き換えられた。

デザイン・モチーフは、海に纏わるものだとされているが、それは評論家達の話しであって直接ガウディの言葉にはない。ないものづくしの裏付けを探すのは難しく、虚しくなり、頭を垂れて、うつむくと不思議な模様のタイル舗装が目に飛び込んでくる。

すこしでも絵心があれば、その模様の異様さに吸い込まれそうになるだろう。

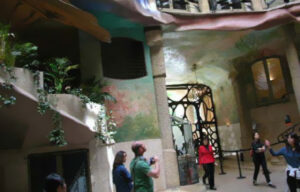

正面を見れば曲面で覆われたファサード、しかも内部に入ると包んでくれそうな曲面空間をミル(ミラをだじゃれてみた、スペイン語では同じ動詞“見る”の命令形)だけでも元気が出そうな気がする。

これってガウディの内面性が作品に出ているのだろうか。

家族や家庭に恵まれなかった彼の人生が、反動としてこのような創作の世界に没頭させているのだろうか。寂しく、辛くもあった人生を仕事上の仲間達と家族同様の付き合いでオブラートしていた人生観を覗かせているようでもある。

ガウディに対する意識を今このように表現するが、しかし実測と作図に夢中になっていた自分の後ろ姿を省みて、当時はガウディの私生活など考える余裕も情報もなかったことに気が付く。心細く何かにしがみついて生きようと必至になっていた毎日であった。

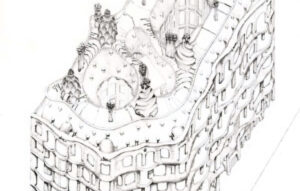

このカサ・ミラを相手にどうすれば絵にすることができるのだろうかと悩まされた。

階段と屋根裏階、そして屋上階は確かに何とか実測してアイソメ図にまでこぎ着けた。

次の作業は、あの不定型な開口部の壁面の窓群とこれまた不定型な壁面をどのように起こすのだろうかと自分に問いかけていた。