“芸術家は、小さな栄光の作者としての虚栄をすてるべきである。

作品を作っても自慢せずに精神的満足と真実の栄光となるようにしなければならない。”とガウディは言っている。

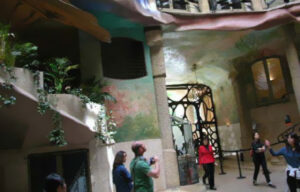

ぎこちないスペイン語による日常生活が続き、併せて不定形な形の建築を目の前に実測するというのは途方にくれてしまう。

カサ・バトリョの実測ではまだ測りやすい部分もあったが、カサ・ミラでは、道路側のどの窓や柱も1つとして同じ形はない。まるで人体の実測をするような気分にもさせられたことを想い出す。

それでも階段蹴上とパティオの柱位置の程度ぐらいならなんとか計れると思った。

予め頼れる基準点のようなものが必要と感じて、カサ・バトリョの経験を生かそうと思い階段蹴上を選んだのだ。各階の高さを確認してからパティオ側の柱位置を実測し階段位置を定める。

実測中にある人から“そんなものを計ってどうするのかと”尋ねられることがある。

そこで決まって答えるのは、“ガウディは図面を描いていないので作図します”と答える。

次ぎに“何処の依頼でそんな作業をするのか”と迫ってくる。その時は、これは“私の趣味”と返す。それだけで質問は済まないこともある。

最後に“ではその作業を経済的にどのように支えるのか”と尋ねてくる。

そこで私は“この作業はボランティーだから、生活は自分で他の仕事を見つけてこの作業を維持する“と返す。そうすると尋ねてくる人は、口をぽっかり開けて唖然とした表情になる。

この時ばかりは、私も“自分がそんなに物好きな人間なのか”と感じる瞬間である。

人によっては“馬鹿げた人だとか大馬鹿者”と言われることもある。

いずれにしても日常では見向きもしないような作業をしているといえるだろう。

“昔何かしようと思ったら人の嫌がるような作業を率先してすること”と言うことを聞かされたことがある。父親の言葉か学校でのことか思い出せない。

もともと競争事の好きではない私は、この言葉の中に人を出し抜くような意味が含まれているような気がして好きな言葉ではない。

しかし解釈によっては、人が寄りつかない事というのは、全く馬鹿げた事、汚い事、つまらない事、危険な事、それか未知の事、理解できない事、些細な事、等々と解釈できるが。

人生において、毎日生活することは大変な事である。

その大変な生活の糧にもならないような作業を続けると言うことは、余程の目的意識がなければなせる行為ではないと信じられるようになる。

ではどうしてそのような作業に固執するのか。

その副産物が、巨大な精神的富となって自分に反映されることもあるということを体験してきたからである。

これは経済的云々ではない。

単に個人の意思や感性だけの問題であるといえる。

そして

意思と夢は、太い線で結ばれるべきだと思えるようになってきた。

ここでガウディのテーマに戻る。

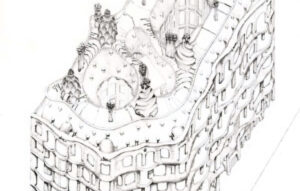

ベルゴスとの会話によると“第2計画では階段で最上階まで上がれる”様な計画であったが、その形態は素直な螺旋階段ではない。