放物曲線は,ガウディ・コードの建築の中では欠かせないツールである。そこで“フニクラーは線であり表面としての形を決めることができない。 美学と形を決める安定性ではない。

フニクラーは実験による科学的方法であるが、科学的(分析学的)なものが、芸術的形態(人工的)を与えることを望むことは無駄である。

それはあくまでもバロメーターのようなもので、天気を予想することや温度計で暑さ(気温、湿度、風、等で複雑になる)を予想するようなものである。”と言うガウディのフニクラーについての語りを想い出す。

そのコンセプトから生まれた方法でアーチの形状を決めるには、紐の長さを定めて、紐の両端をその廊下の巾に合わせるとカテナリー曲線又は放物曲線となり、そのアーチの弦の高さが現れる。その弦の高さは廊下の巾に応じて変わるが巾が狭くなると弦の高さが高くなる。

このようにして通路の幅に応じてその一定の長さの紐を下げることで高さに変化が現れ、このようにしてカサ・ミラの屋根裏階の波状アーチが描かれるようになるのかなとも思ったのだが。

実際には狭い廊下の部分でもアーチの弦の高さが低いところもあるので、そうでもなさそうであることが解った。

ここで建築の原点に戻る。

機能を考えるとき、そこでは人が利用する空間であれば用途に合わせて空間のサイズを決めることから始めるはずである。

当時、このレンガ造の隔壁アーチが見られる屋根裏階は、洗濯場として計画されていたのである。

それ故に、自然採光も必要であり通気も必要である。

その最低条件はこの屋根裏階で充たされていることはわかる。

ましてやこの階は居室空間ではなく、仕上げも煉瓦仕上げになっていた。

その裏付けは当時の写真から判断できる。

ここで利用されている煉瓦というのは普通煉瓦でも、トチョ(13.5X28X5)とラシージャ(13.5X25X1.5)と言われるサイズの煉瓦である。

煉瓦が初めて日本に入ってきた頃は、主にイギリス積みによる重厚な壁構造の煉瓦仕上げであった。それもそのはずガウディとおなじ年齢であったジョサイヤ・コンドル技師によって東京工部校(東京大学の前身)での教えが今でも残っている。

煉瓦の特性は積み上げるだけではなく、葺くと言う概念を利用して膜構造を造りあげることで、階段や天井スラブなどの構造体を造ることが本来の特性であり、それがスペインの伝統工法になっている。

この伝統工法は、ガウディによってカサ・ミラで見事に開花する。

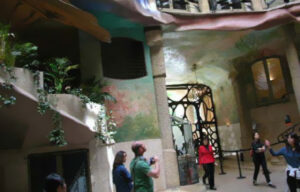

最近までこの階は、アパートとして利用されていたことから、居室空間の部分では塗装され改装されたが、現在の所有者は1984年からの改修工事で、オリジナルの姿に戻すことに成功した。

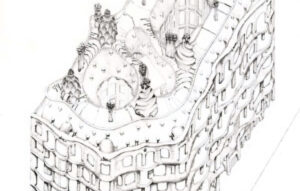

既に私の実測に基づいたアイソメ図は仕上がっていて、内外部の関わりを一目で理解できるように断面アイソメ図も描き終えていた。

この図では、パティオのサイズと同時に壁面と階段の謎を解き明かすデーターにもなり、更に断面の部分にこのパティオを表現する事で、構造体の仕組みを表現できると考えた。

円型とトラック型のパティオを主軸として各階4戸の住宅を計画し、その間にヘチマ型の平面を持つ設備用ダクト・スペースが小さなパティオとなっている。