ガウディは階段について“人間に階段は高低に関係なく不可欠であり、常に知識、徳、力は向上している。”としている。

重力に抵抗して空間内を上下できるもっともプリミティーブな方法である。

その階段にコードを演出させるといのだからこれまた斬新かな。

カサ・ミラのパティオ面の構造壁に接触する階段部分は、壁からのキャンティ・レーバー(跳ね出し)によって階段を支えている。

各階の開口部に当たる部分は、階段と建築構造体を接触させないことで採光と通気がとれるような仕組みとなることを考えた結果だろう。

つまり、階段が各階の開口部または窓を横切る部分は、構造的に壁からの跳ね出しを設けることもできないので、階段自らの構造で維持するしかない。

さらに階段が開口部に接すると採光がとりにくくなるため、その解決策として窓に接する階段部分はできるだけ光りが取り入れられるように蛇行させたということになる。

螺旋階段は、採光、通気、構造の3つの問題点を検討した結果であったといことになる。それが偶然か、蛇又は東洋風ドラゴンの蛇行にも似せることで、ガウディの建築意匠は冴えたとも言える。

もしその推理が正しいとすると、これを実現させようと考えたガウディは、地域特性と限られた環境条件での自然光の取り入れ方で、カサ・バトリョと同じような工夫を考案したと言うことになる。

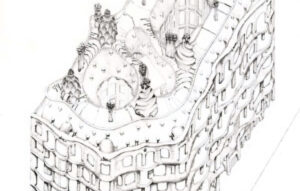

この東洋風ドラゴンのような螺旋階段のアイソメ図を描いてみた。そしてこの蛇行も、グエル公園の蛇行ベンチ、サグラダ・ファミリア教会ロサリオの間の採光部分を想い出させる。

この頃はまだ室内に及ぶ採光面積の事まで考えず立体図にさせることだけに夢中になっていた。

そうこうしているうちにカサ・ミラのパティオ側の階段も計り終わり、次ぎに屋根裏階の実測を始める。

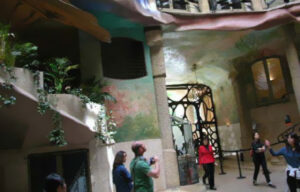

このパティオの階段ではエピソードがある。

1つに, 初め、このプロジェクトでは, 車で各階まで上がるための傾斜路が計画されたが、その為にはあまりにも面積が少なすぎると言うことから階段に変えられる。ところがこの第2の階段計画では、蛇行しながら最上階まで登り切れるように計画したが、それも変更されて現在のように主賓階のオーナー用居室空間までが中央のパティオ側階段となった。

他の階段は隣屋に面する2つの小さなパティオ側に非常階段のように取り付け、普段はエレベーターで移動するようにした。

その階段を見るとどれもくねっている。

こんな所からガウディは、捻るのが好きだったのかなと思うが、しかし実際は気まぐれに捻っているのではない理由があった。

カサ・ミラには放物曲線アーチが詰まっている。しかもカサ・バトリョの屋根裏階と同じように連続したあばら骨を想起させるような演出にしている。

この放物曲線アーチを施工するのに幾つかの方法がある。

まずは幾何学による図式的な放物線の描き方、もう一つは紐を垂らして目的の場所のサイズに合わせたフニクラーを形成する。

そしてもう一つは、紐の長さを固定してそれぞれの廊下にその紐を下げることで作り出されるカテナリー曲線のアーチである。