ガウディは建築家の心得として“言葉は幾何学の様に具体的であって、装飾的であってはならない。それぞれの機能の形態を見つける事が建築家の役目である。”と言い残している。

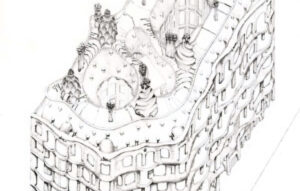

カサ・ミラのようにうねった階段は正確には計りきれないので、ある程度の目安を付けての実測とした。

精密な実測による建築物の解析が本来の私の作業目的ではない。

むしろ通常利用している範囲での計測と検証ということに基づき、作図を進めてきた。

造船技術で作られた階段の蹴上は、寸法上はカサ・バトリョとほぼ同じであるが階段幅員が入口部分では170cmと広くなっている。さらに当時の建築許可申請図面の平面図を見ると、二つの大きなパティオに蛇行した螺旋階段が計画されていたことがわかる。

つまり階段の演出が機能と合わせて、蛇又は東洋風ドラゴンのようにして上下階に連絡するような空間をガウディは考えていたことが解る。

ではどうしてこの蛇行した螺旋をガウディは考えたのか?

ベルゴスとの会話で“一階に居住空間が得られるようにするため”と言っているが、その後の計画で、“居住面積が今のままでは少ない……”としていたのである。

どういう事だろう?

現在の一階又は半地下階は、居住空間というよりテナント用途となっている。

その上は一階となり、現在ではオフィスとなっている。更にその上階つまり2階にはミラ家の住んでいた住宅が設置された。

第2計画によるパティオ側の階段は、ここまでの利用になっている。現在、そこは展示会場となって活用されている。

もし階段を全階に設置していたとすれば、彼が言うように本当に居住面積が少なくなったのだろうか?

私はその第2計画にそって図面を描いてみた。パティオ側の階段を全て立ち上げてみたのだが別に階段の面積に変化はなく居住空間の面積にも彼が言うような面積の影響はない。

とすればガウディは何を伝えようとしたのだろうか?

本格的に、もしパティオ側階段を全階に設置したとすれば、パティオ側の各階における採光面積は確かに変わる。つまり下層階ほど自然光が入りにくくなり、パティオ側開口部の前の階段そのものが採光を遮ることにもなる。

とするとベルゴスとの会話にある居住面積が少なくなるというのは、むしろ“採光面積の変化”のことをガウディは言いたかったのではないのかということになる。

ガウディにとってエンサンチェス地区における居住空間を語る際に、例えばカサ・バトリョ以降、建物に対する自然光の問題は、ガウディの建築計画においては欠かすことのできない大きなファクターであった。

パティオの形は円型とトラック型になっている。

実際にはもう一つ、その二つのパティオの間に配管衛生設備用のひょうたん型のパティオがあり屋上からでなければその様子を見ることができない。

蛇行螺旋階段の形態の演出については、ガウディ独自のコード表現の1つとなるアイデンティティーの演出をこの階段にも試みようとしたのだろう。が、現実的に居住空間を優先すると彼のコード演出はこの場では断念したと言うことも考えられる。